编者按

自古以来,人类总为与神圣的相遇,设立专属的所在。诚然,上帝的存在并不受空间的限制;祂无处不在,随时可被遇见。然而,当人与上帝在某个特定之地相遇,那地方便超越了地理的概念,成为意义的所在:承载信仰、历史与人心的交汇点。基督徒称之为“教堂”,这是神与人相遇的“某处”,也是灵魂得以安歇、思想得以升腾的所在。

本系列将带领读者走进世界著名的教堂,领略建筑的艺术之美的同时,更去感受那穿越时空的信仰力量,石墙之间,历史的长河里,人与神相遇的瞬间,如何化为永恒。即使人心败坏,世界支离破碎,美依然拥有拯救的力量。

意大利罗马圣彼得大教堂

基督教刚开始时,信徒们只能在家里秘密聚会。后来他们建起了专门的教堂,但这让他们和当时的超级大国罗马帝国,发生了冲突。罗马,成了双方对决的中心舞台。

皇帝尼禄是个出了名的暴君。他在罗马城中心为自己修建了极其奢华的金宫。也正是在这个时候,他对基督徒的迫害达到了高潮。在被害的人中,有一位老人,他曾是加利利海边的渔夫,名叫西门,但后来人们叫他彼得。据说他被捕后,要求被倒着钉在十字架上,因为他觉得自己不配和耶稣以同样的方式死去。尼禄处决基督徒的地方,就在台伯河对岸,与他华丽的金宫遥遥相对。

今天,尼禄的金宫早已沦为废墟,少有人问津。而彼得殉道的地方,却建起了全世界最著名、访客最多的教堂圣彼得大教堂。这里不仅是天主教的中心,也是普世基督教的象征。一种信仰在最惨烈的地方建立起最华美的殿堂,这本身就是一个巨大的反差。

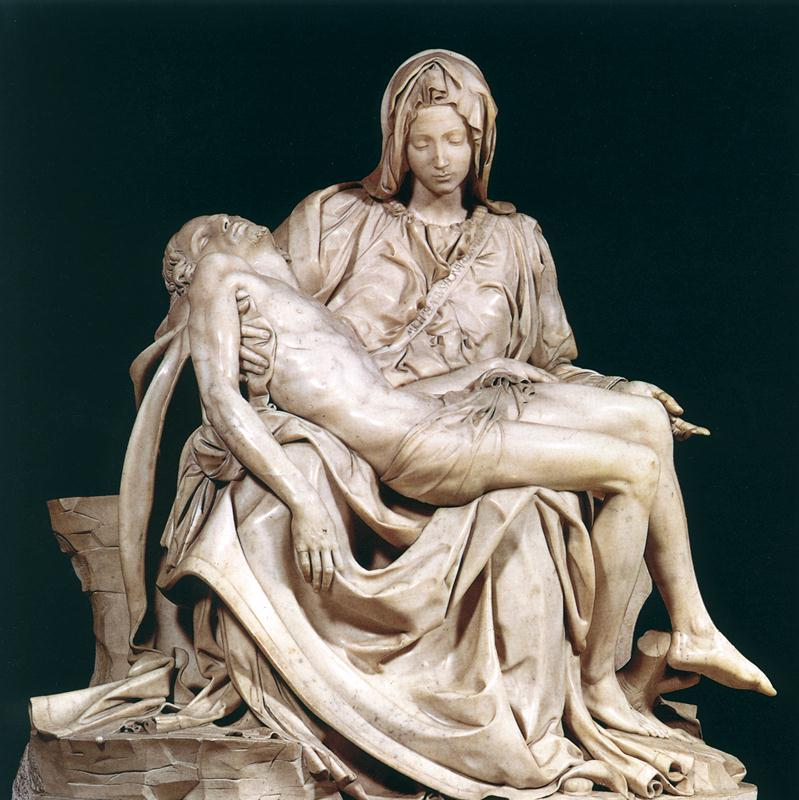

每年,数百万游客来到圣彼得大教堂,被它的美所震撼。其中,米开朗基罗的雕塑《哀悼基督》更是无价之宝。它刻画了死去的耶稣躺在圣母玛利亚膝上的场景,石材被雕琢得如同真实的肌肤,充满了动人的悲伤。然而,这份美也曾遭遇劫难。1972年,一个名叫拉兹洛·托特的匈牙利裔澳大利亚地质学家,穿着晚礼服闯入教堂,用铁锤疯狂敲击《哀悼基督》雕像,并高喊:“我是耶稣基督!”

他显然患有精神疾病。但这事件引发了全球关于“美”的大讨论。有些人甚至为他的行为叫好,认为这座雕像代表的传统美学标准是过时的,被打碎反而更能反映这个破碎的世界。幸运的是,雕像后来被精心修复,如今依然静静地立在教堂入口处,向人们展示着艺术如何能激发信仰。

从地下到地上:教堂的诞生

但圣彼得大教堂并非从来如此。在早期,基督徒被迫在地下墓穴里秘密活动。他们相信,爱与生命能战胜死亡,所以在死者安息的地方聚会,对他们来说有着特殊意义。

转机出现在君士坦丁大帝皈依基督教之后。基督徒终于可以从地下走到地上。此时的罗马城,在经历多次劫掠后,已经破败不堪。人们不仅向教会寻求精神安慰,也期盼着“美”的回归。

从神学角度来看,教会,这个罗马帝国分崩离析后堪称唯一稳定的机构,肩负起了时代使命。罗马城乃至整个昔日帝国疆域,都将按照教会的理念重塑,而基督教美学正是这场空间重构的核心。就在卡西安等人在东方倡导简朴修行之时,西方普瓦捷的希拉里主教却撰文指出:“唯有透过万物被造之美,才能真切认知创世之主。”希拉里主张美是上帝的核心特质,因此通过美来追寻上帝成为每位信徒的必修课。这种理念很快在罗马城市景观中具象化,美化即圣化的物质呈现。殉道者的鲜血虽从神学意义上赋予场所神圣性,但传递神圣感的方式却是彩绘、马赛克、光影与空间的运用,简而言之,藉由美。

很快,被装饰美化的不仅是彼得殉道之处。他足迹所至之地因这份关联纷纷建起教堂。随着教宗权力从宗教领域延伸至政治舞台,尼禄及其继任者的权力象征场所相继转型,成为新信仰的堡垒及其制度化体现,便是教会。至中世纪,古罗马已完成“彼得化”进程,监狱、宫殿、园林、宅邸,都已成教堂。这是彼得之城了。手握政教双权的继任者们,决心让这座城再度成为世间至美之境。

自然,在彼得墓地之上建立的教堂,是最核心的一座。它象征着基督教对古罗马的胜利。最初的教堂是君士坦丁大帝下令建的,之后一千多年里,历代教宗不断地增建、修补,加了小礼拜堂、修道院、防御墙……让它变成了一座庞大又有些杂乱的综合体。

到了中世纪后期,这座老教堂甚至成了暴力的温床。有一段时间,教宗甚至被逼离开罗马,这座城市秩序大乱。十五世纪初,当教宗们回到罗马时,他们决心要建一座配得上圣彼得的、全新的、真正宏伟的教堂。教宗尼古拉五世是第一个推动这件事的人。他敏锐地意识到,罗马的古迹和艺术遗产不是负担,而是巨大的财富。

他巧妙地宣布了一个“圣年”,号召全欧洲的信徒来罗马朝圣。这既展示了罗马作为圣城的地位,也为他带来了海量的捐款。尽管人潮汹涌甚至引发了瘟疫,但计划成功了,他筹集到了启动新教堂工程的巨额资金。尼古拉绝非鲁莽之人,在启动工程前先扩建了教皇宫邸,并首次正式迁居梵蒂冈。然而,这位教皇在五年后便抑郁而终,因未能联合基督教势力抵抗奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡而抱憾。

圣彼得大教堂内的《圣母怜子像》

美仍有拯救的力量

随着尼古拉五世去世,这场宏伟的圣殿计划陷入了漫长的停滞。接下来的几任教皇或忙于政治纷争,或缺乏远见与魄力,重建之梦一度被搁置。直到半个世纪后,一个性格截然不同、野心勃勃的教皇尤利乌斯二世登上圣座,圣彼得大教堂的命运才再次被点燃。

尤利乌斯二世选择这个教皇名号,不是为了效法圣徒,而是为了向罗马尤利乌斯·凯撒致敬。他是少有的“战士教皇”,脾气火爆、嗜好打仗,一生的目标就是把法国人赶出意大利。他穿铠甲的时间,比穿祭袍还多。有人讥讽说:“如果他见到天堂的门,一定会下令攻打。”当时的出版物甚至把他比作暴君尼禄。

然而,就是这个看似粗鲁的人,却奠定了天主教艺术的审美标准。他重启了重建圣彼得大教堂的计划。此前尼古拉五世和西克斯图斯四世都曾推动过,但工程屡屡中断。尤利乌斯二世上任后,发现老教堂结构不稳,便下令全部拆除,重建一座配得上圣彼得的殿堂。1506年复活节,他亲自主持奠基仪式。

为了完成这项浩大的工程,他启用了两位天才:建筑师布拉曼特和雕塑家米开朗基罗。前者讲究理性与比例,后者狂傲不羁。尤利乌斯聪明地利用他们的竞争,让布拉曼特负责建筑结构,让米开朗基罗绘制西斯廷礼拜堂的穹顶画。两人的合作充满火药味,却造就了人类艺术史的巅峰。

宏伟的计划带来巨大的花费。尤利乌斯频繁发动战争,教廷财政早已吃紧。为了筹款,他推行了一种“神圣金融”赎罪券。花钱买这种凭证,就能减少炼狱的时间、赦免罪过。到了1500年前后,教廷专门为圣彼得大教堂工程发行赎罪券。人们既得到祈祷与祝福,又为教堂贡献了资金。

赎罪券最初确实帮教廷解决了财政难题,但也埋下了危机。尤利乌斯去世后,继任的利奥十世出身于佛罗伦萨的美第奇家族,他延续并扩大了赎罪券的销售。为了让工程继续,他派人到全欧洲募款。然而,这种赤裸裸的敛财行为引起了强烈不满。人们开始质疑:为了盖一座美丽的教堂,是否值得让信仰沦为交易?反对声最终在德国爆发。马丁·路德公开批判赎罪券“出自不懂圣经之人”,他强调救恩不能靠金钱买到。许多统治者借机反对罗马的权威,给路德提供保护与支持。

随之而来的宗教改革,使整个基督教世界分裂。理想的辩论变成了血腥的战争,城市被焚毁,信徒被屠杀。1527年,罗马被洗劫,美丽与信仰一同坠入废墟。

后来,又有一个人试图重塑罗马的荣耀,来自那不勒斯的天才雕塑家贝尼尼。他年轻时就得到教皇保罗五世的赏识,被称为“当代米开朗基罗”。他不仅装饰了圣彼得大教堂的内部,还规划了壮丽的圣彼得广场。

然而,他的梦想最终在“钟楼事件”中破灭。1638年,在教皇乌尔班八世的支持下,贝尼尼建造了大教堂南塔。但不久石墙出现裂缝,他仍坚持开建北塔。最终,地基问题导致整个工程停摆,新任教皇英诺森十世下令拆除双塔,并封杀贝尼尼。虽然后来证实并非他的过错,但他在圣彼得大教堂的荣耀已终结。

贝尼尼的挫败象征着一个时代的结束。几个世纪后,罗马不再是艺术家的实验场,而成了一座巨大的博物馆。到19世纪70年代,意大利实现统一,唯独罗马仍在教皇控制下。1870年意军攻入罗马,教皇命令象征性抵抗,但保全了城市与教堂。直到1929年,《拉特兰条约》让梵蒂冈成为独立国家世界最小,却以“美”为立国之本。

圣彼得大教堂不仅是宗教象征,也是“美的代价”的纪念碑。它的石壁记录了权力斗争、阴谋与牺牲,也见证了人类试图用美接近神的努力。

有个故事流传至今:某年夏天,罗马英语学院的学生们聚集在阳台上俯瞰花园。原来保护教宗的瑞士卫队的游泳池坏了,他们暂借学院泳池消暑。年轻的卫士们沿袭瑞士传统裸泳。院长发现后问学生们:“你们在看什么?”学生们答:“神父,我们只是在欣赏上帝创造的美。”

这个玩笑式的回答,道出了罗马之美的真谛,它总在神圣与世俗、纯洁与欲望之间游走。大教堂里的雕塑,常让那些参观者感动落泪。人们的泪水印证了美的力量:即使在最平凡的角落,美也能以出人意料的方式诉说真理。罗马的美并非完美无缺,它常常与破碎、矛盾和人性的阴暗共存。圣彼得大教堂所在的土地,曾是早期信徒聚会、被捕、殉道的地方。传说十二岁的圣阿格尼斯就在附近被杀,如今她殉难处建起了巴洛克式的教堂,成为罗马最美的建筑之一。

这正是罗马的独特之处:在这里,美与丑、荣耀与罪、天堂与尘世从未分离。圣彼得大教堂让人相信,即使世界支离破碎,美仍有拯救的力量。

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系安徽籍传道人。文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!